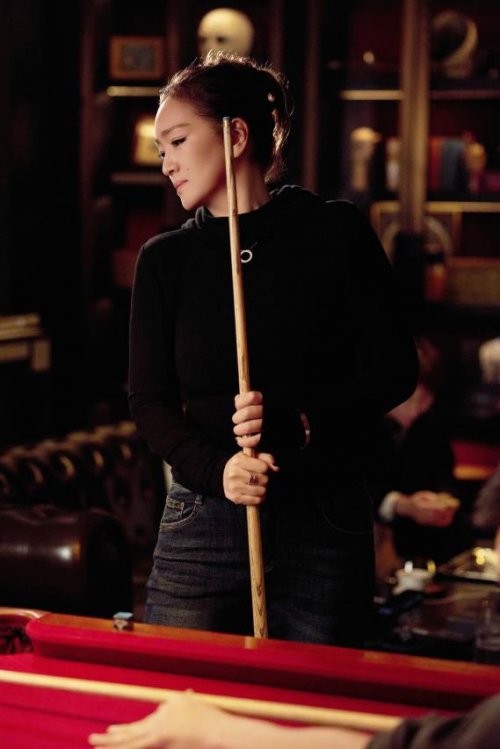

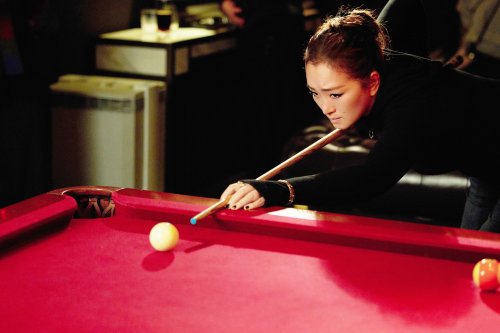

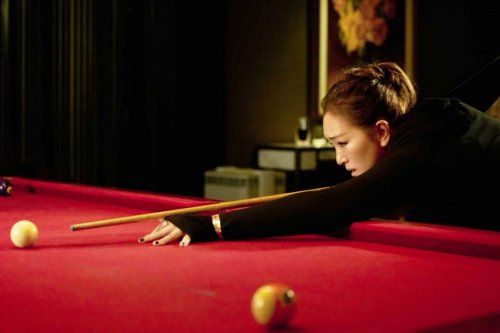

这无疑是一个被永恒定格的瞬间,充满了极致的电影戏剧感。巩俐俯身于暗红色的台球桌,如同一名狙击手进入了自己的阵地。她的身姿微弓,凝聚着全部的力量;眼神则如鹰隼般,锐利地锁定在远角那颗目标球上。

我们目睹的,不仅是球桌上的决胜一刻,更是她“静、准、狠”的演技哲学在方寸之间迸发出的无声“风暴”。

静气——沉静之下,是风暴般的内心戏

台球桌上的第一个秘密,是“静气”。那是掌控全局的开始,是在爆发前绝对的专注与蓄力。

这份“静”,如同她表演的底色。

巩俐的表演,最大的力量往往爆发于沉默之中。她用静止的身体,去表达翻涌的内心。

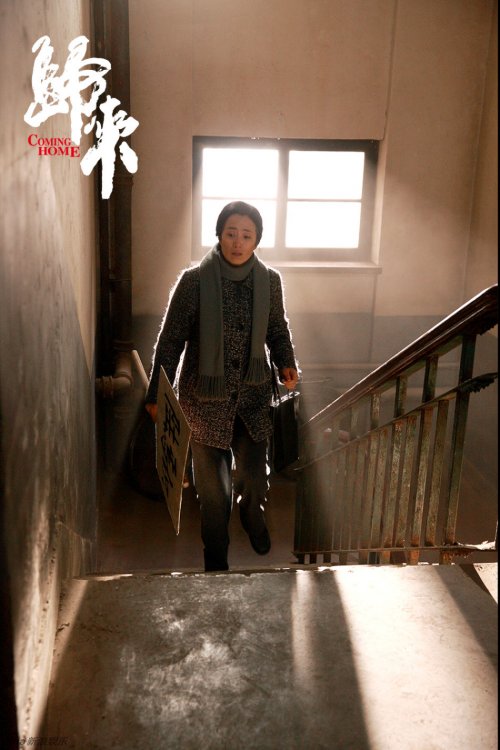

在《归来》中,冯婉瑜身上的这种“静”更是达到了极致。那是情感世界在山崩地裂后,留下的死寂废墟。失忆后的平静与麻木之下,是深不见底的创伤。当她站在火车站的人潮中,举着那个写着“陆焉识”的牌子时,她无需痛哭流涕,那份“静”本身,就充满了最浓烈的悲剧力量。

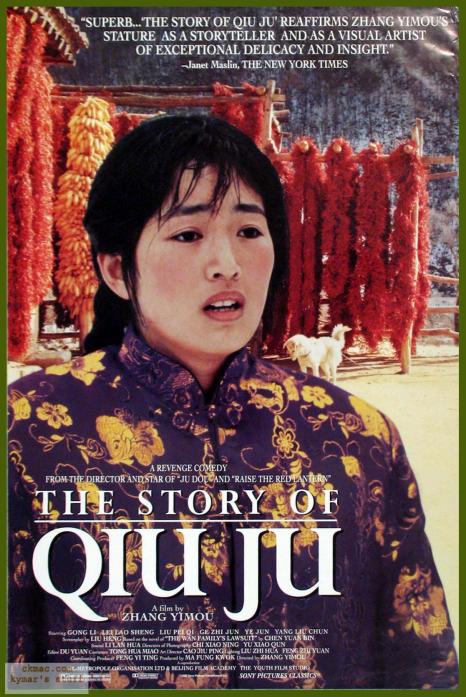

更如《秋菊打官司》里秋菊的执拗,不是靠泼妇式的嘶吼,而是靠那双在风雪中沉默而坚定的眼睛,和那挺着大肚子、在乡间土路上一步一个脚印的沉稳步伐。她越是安静,那股“要个说法”的劲儿就越是惊天动地。

这份“静气”,让她能彻底沉入角色灵魂的最深处,屏蔽掉所有杂音,只为角色而呼吸。

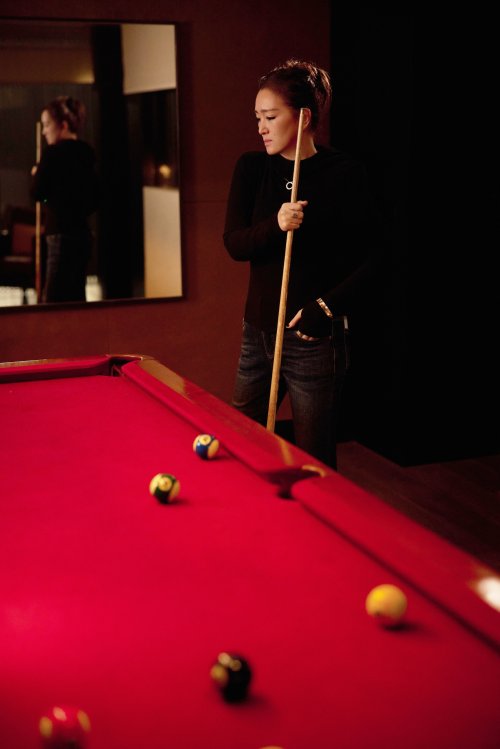

精准——教科书级别的控制与细节

巩俐打台球时表现出的“精准”——对线路、力度和落点的绝对控制,这种对“精准”表达的执着,贯穿了巩俐的整个演艺生涯。她的表演从无废笔,每一个细节都服务于角色的塑造。

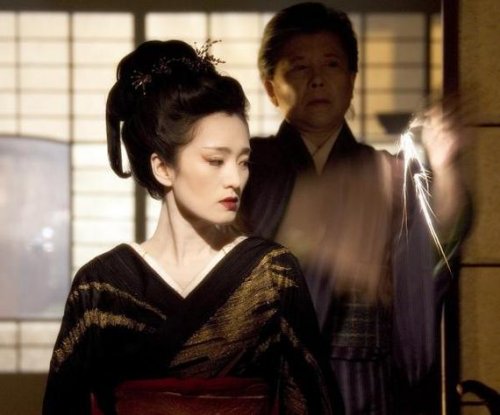

在《艺伎回忆录》中,为了一个抛扇子的动作,她可以每天练习数千次,直到扇子成为她手臂的延伸,成为角色本能的一部分。

在《夺冠》中,她扮演的郎平登场时,观众瞬间被击中——那微驼的背影、沙哑的嗓音、观察队员时习惯性的头部侧倾,甚至连手指因常年伤病而微微颤抖的细节,都精准地“复刻”了人物的形与魂。

她从不用“演”,她选择“成为”。这份“精准”,源于对生活的极致观察和对角色的无我投入。她不是在模仿,而是在精确计算后,将角色的灵魂注入自己的身体。

狠劲——颠覆性的“一击即中”

而串联起这一切的,是源自台球桌上那种“一击即中”的“狠劲”。当机会出现,必须毫不犹豫,以绝对的魄力完成高难度的进攻。巩俐的职业生涯,充满了这种颠覆性的“狠劲”。

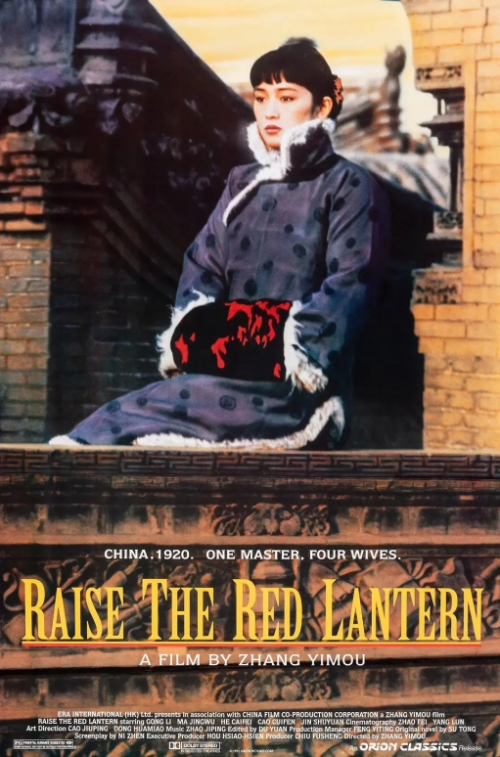

这份“狠”,首先是对自我的“狠”。她从不重复自己,永远在舒适区外选择最难的角色。《大红灯笼高高挂》中,她是那个从清纯女学生黑化为“点灯”疯魔的颂莲;《霸王别姬》中,她是那个在妓院里摸爬滚打、却又敢爱敢恨的菊仙。这些复杂的角色,被她演绎得淋漓尽致,每一次都带着颠覆过去的决绝。

这份“狠”,更是面向世界的“狠”。从获得威尼斯国际电影节影后,到担任戛纳国际电影节主竞赛评委、柏林、威尼斯、东京等重量级国际电影节的评委会主席,她以无人能及的专业素养和强大的女王气场,在国际影坛留下了不可磨灭的印记。

她用自己的专业能力,在那个长期由西方审美主导的舞台上,完成了一次华丽的“清台”,让中国电影人的身影闪耀亮相在国际电影界。这份“狠劲”,是她对艺术的野心,是对自我的不断超越。她不仅演活了角色,更用一个个角色,改写了华语女演员在国际上的地位与可能性。

从球局到影坛,是同一套人生法则。桌旁的巩俐,沉静、精准、充满力量——这恰恰是她纵横影坛的最佳写照。

无论是掌控一颗母球的走位,还是塑造一个不朽的银幕角色,她所用的都是同一种哲学:全然的专注、极致的追求和强大到令人敬畏的内心定力。

巩俐的成就,早已不只是一串耀眼的奖项与头衔。它已内化为一种名为“巩俐”的表演方法论,外显为一种锐意进取的职业精神。她是一座丰碑,更是一本活的教科书,为一个时代刻下了深刻的印记。