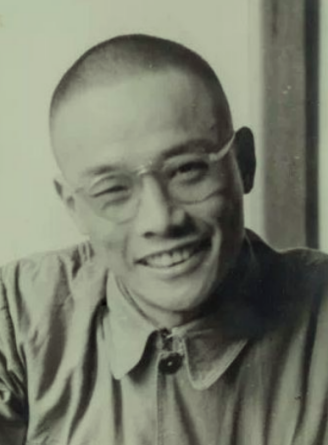

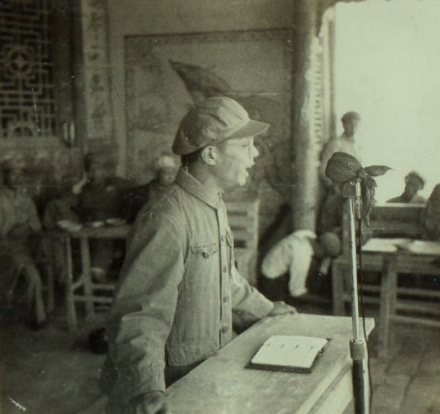

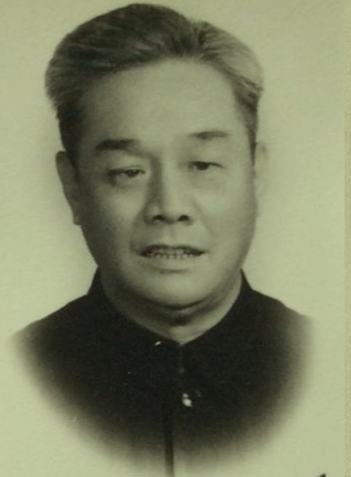

沈重这个名字大家肯定很陌生,但是他的著作《狼牙山五壮士》家喻户晓,今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,抗战胜利的荣光与中国记者日的敬意在11月交汇。我们联系到沈重的后人外甥孙麦新和他的儿子沈晓涛,当麦新翻开家里那本泛黄的相册,扉页上那位身着军装、阳光笑容的青年,便是他的舅公——战地记者沈重。在这特殊的年份,让我们循着他的人生足迹,听麦新讲一讲他舅公用笔墨为刃的岁月。

我舅公原名沈大经,1915年出生在湖州妙西的一个普通家庭。我曾听外婆回忆,舅公自幼聪慧却命运多舛,父亲早逝后,是大姑婆沈淑英省吃俭用,才勉强支撑起他在上海大同中学的求学之路。1936年,沈重凭借优异的成绩考入上海复旦大学土木系,这本该是一条与建筑图纸为伴的人生轨迹,却被1937年卢沟桥的炮火彻底改写。

沈大经踏进复旦的那一刻时起,他开始接触共产党,参加共产党的外围组织活动,巳经从内心为自己奠定了一个目标,跟着共产党,定能赶走日本鬼子,解放祖国,建设好祖国。尽管那时大经生病,住在二姐家,可常常借口复习功课去同学家,其实是秘密接受党的教育、听党课。进入复旦后,大经积极从事抗日活动,当时因局势动荡,大经的工作基本上是在“地下”。

1937年,复旦大学西迁重庆后,中共重庆市委书记漆鲁魚到校与大经等进步同学取得联系,大经协助其建立起北碚复旦大学党的基层外围组织,开办民众夜校、课余读书会,建立妇女慰劳会支会,提倡抗日教育等等,1938年1月,大经(当时笔名沈深)与新闻系学生白汝瑗(笔名玲君)、经济系学生王公维(笔名王洁之)、经济系学生沈均(笔名思慧)、商学院学生蒋兰君(笔名白莎)等5人,加入到外文系学生拱德明(笔名拱平) 首倡的“文种社”,当时是复旦大学迁到重庆后校内成立的第一个进步的文艺社团文学活动,它的成立掀开了重庆复旦大学校园里先以为宣传抗日服务,继加以为争取自由和民主而斗争的文艺活动的序幕。文种社的发起人在内迁途中“就时常谈论怎样利用文艺宣传抗战的事”。

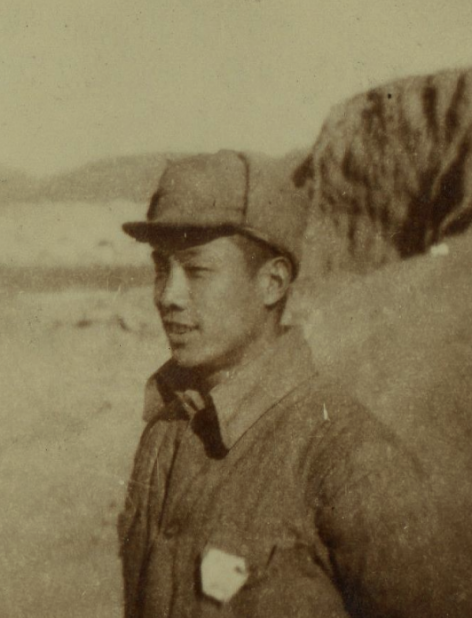

湖州同学杨荫庭先生(原黑色冶金设计院副总工程师)回忆沈大经说:因沈大经在学校及重庆各处开展革命宣传工作,受到了国民党当局的注视并通缉追捕,有时就住到我的学生宿舍,躲避敌人的追捕。在1938 年4月,在临离开重庆去延安的头天晚上,我宿舍处也不能躲避敌人的追捕了,于是那天晚上我索性陪着大经在北碚公园里的亭子里待了一晚上。第二天天刚刚亮大经就与白汝瑗,拱平等五人在八路军办事处的指引下奔赴延安。

1938年,大经到了延安,经过延安抗日军政大学,瓦窑堡抗大,晋察冀边区抗大学习。期间任救亡主任,见习指导员。1939年1月,大经在冀察冀边区抗大二分校,由队副指导员(支书)孙石松,支委王振海介绍正式入党,同年冬在冀察冀通讯社转正,之后大经成为晋察冀通讯班科长、特派员。一九四零年担任了晋察冀日报社的特派记者。(抗大毕业证章 序号:2493)

1938年4月五位赴延安战友幸存者合影

左:拱平 原政协南京市委员会六届、七届驻会委员,老红军、离休干部;

中:沈重

右:白汝瑗,诗人(笔名玲君) 原黑龙江省宣传部副部长、黑龙江大学党委书记;

记者张帆(原中新社副社长)在他的《战地报人沈重二三事》中还回忆了大经如何改名的一段故事,说“在阜平县三将台村,一天晚上,乡亲们在一起,大家热烈地讲述自己的战斗生涯,不知是谁,忽然说:我们个人的历史要翻开新的一页,名字三个字不好叫,改成两个字,叫起来方便又响亮,当然要有革命含义,大家一致同意这个建议。沈大经说:“那我叫沈重吧,慎重,稳重的“重”,”随后,每个人自报改过的名字,只有田间同志说:“我的名字已是两个字,甭改了”。次日,向领导汇报说:除了田间外,所有记者都要用新的名字,新的姿态,参加百团大战。领导欣然同意”。就这样,沈重成了沈大经的新名字。

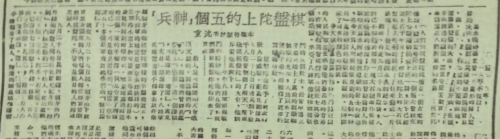

1941年10月,沈重时任晋察冀日报驻易县地区的特派记者,在当年秋季反“扫荡”斗争中,当沈重从杨成武将军处得知“棋盘陀”上五个抗日战士为了掩护大部队,他们浴血奋战、在弹尽粮绝的情况下,为了不被敌人抓捕而跳崖牺牲的英雄事迹,他认为这个事迹非常具有中国人民英勇抗日的代表意义,可以基于此革命英雄事迹大大鼓舞边区以及全国人民的抗日激情,推广报道出去将是抗日新闻报道的重大题材。他当即决定立刻奔赴五战士所在部队进行现场釆访。

在前往采访期间穿越敌人封锁线时,为躲避敌人的追捕曾纵身跳下一丈多高的山崖,那个年代没有任何交通工具,记者采访无论路途多远,都要徒步走去。而沈重是个一只眼弱视几乎失明,另外一只眼皘也要靠眼镜矫正的人。在崎岖的山路上赶路,这位城市学生出身的八路,不知道脚上打过多少血泡,身上被荆棘划了多少口子,也不知道他被石头绊倒多少回,他来不及抚摸身上的擦伤,在地上摸索着找到了眼镜继续前行......他连夜步行一天多,找到团长邱蔚和其他指导员,倾听他们介绍英雄的事迹。为了更深入全面的了解英雄事迹,他还找到当地的老乡,循着英雄的足迹,到英雄战斗跳崖现场作了实地采访。回来后又采访了跳崖后挂在树上受了轻伤的五壮士之一葛振林。在完成采访一天之后,经过构思、写作、修改直至定稿一气呵成《棋盘陀上五个“神兵”》的不朽之作。沈重用他饱蘸情感的笔触,讴歌了这五位普通战士的崇高行为。该文作为秋季“反扫荡”手记之一的战地报道,1941年11月5日发表在由邓拓同志担任社长的《晋察冀日报》上。

在沈重报道五位壮士的事迹后,五壮士的英名名扬天下。聂荣臻等边区领导看到报导后,认为非常具有抗日的号召力,感染力,在报道后的两天,即11月7日,晋察冀军区聂荣臻司令员签署的训令中正式称这五位战士为《狼牙山五壯士》,并向晋察冀边区军民推广。不久,

延安《解放日报》也转载了这篇文章,向全国各地人民宣传英雄的抗日事迹。多年来《狼牙山五壯士》的英雄事迹,从晋察冀边区传遍了长城内外、大江南北,成为浴血抗战的中国军民的楷模,极大的激励了中国人民的抗日热情,时至今日一直为人们所学习传颂。解放后该文被纳入小学语文课本,1960年纳入中国人民大学新闻系编制的《中国报刊通讯报告选》作为新闻系学生的必读范文。

此后,沈重历任冀晋日报副社长、新华社冀晋支社社长、冀热察导报社副社长、张家口日报社社长、察哈尔省察哈尔日报社副社长等职务。全国解放后,沈重成任中共雁北地委宣传部长,从事党的宣传工作。并深入基层宣传党的政策。

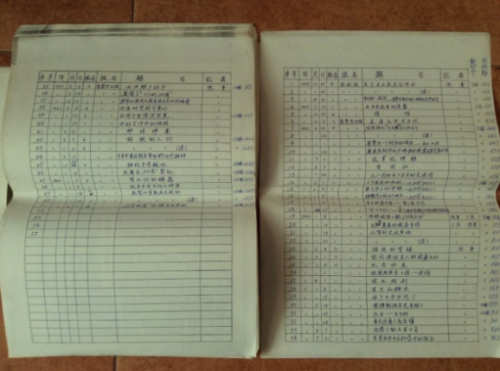

沈重的眼睛儿时虽有眼疾,但属于弱视水平尚微弱可见,参加报社工作后,由于文案工作日趋繁重,撰稿、审稿、编辑、排印(刻板)等大量需要目视的工作增加,由于积劳及根据地的医疗条件非常有限,不可能进行有效的医疗维护,最终导致其弱视疾目彻底失明。鉴于战争年代的报纸保留不易,据不完全统计现存沈重战地作品尚有52篇(个别已经不可完整读出)。

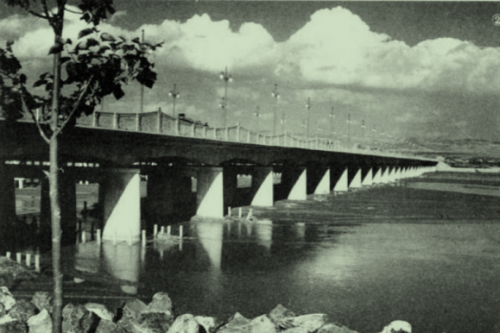

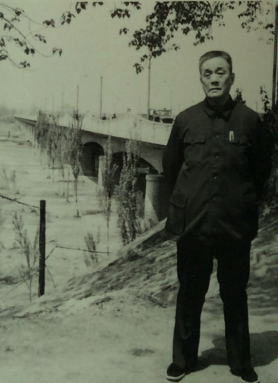

1953年初按照党的要求,作为土木专业的技术人员归队,转而从事国家建设亟须的城市建设工作。由大同调往太原从事基本建设工作,后任太原市副市长主管城市建设,五十年代在省市领导的支得领导下 完成了太原市历史上第一个《城市建设总体规划》;太原市在解放后的第一座现代化大桥-迎泽大桥,以及相应的城市基础设施等。1958年调任山西省建设厅第一任厅长。为当时工业建设高潮的需要,在上级的领导与支持下,组建了山西省五个建筑公司和一个机械化施工公司;同时着手在各地、市兴建各类水泥厂和机制砖厂,在太原建立平板玻璃厂以适应建筑材料的大量需要;建立省内各市的城市建设规制等。

1953年他作为太原市人民政府建设局局长兼任迎泽大桥工程总指挥,怀着建设新中国的满腔热忱并运用他当年在复旦所学的技术知识,领导建成了当时太原市政建设历史上规模最大、技术最复杂的项目、新中国当时兴建的最长的公路桥—迎泽大桥,同时也是中央政府对太原市的首次基建投资项目,堪称当时全国公路桥梁及太原市政建设工程历史的杰出范例。

1963年根据国家需要,筹建建工部华北建筑工程局,沈重于63年从山西调北京工作,任建工部华北建筑工程局局长。管理华北三省两市(河北 山西 内蒙 北京 天津)的基本建设工作。直至文革期间受影响停滞工作。粉碎四人帮以后,沈重的政治生命获得了新生,焕发出建设祖国实现四化饱满热情,以61岁的高龄重新投入国家建设工作。先后在山西省电力部门、社队企业管理部门工作过。进入1980年初,在太原市老市长岳维藩(五十年代)的邀请下重返太原市从事城建管理工作,任太原市革委副主任,主管城市规划、城市建设、

公共事业等项目。并出台更新大量城市管理政策。在市领导的支持下,组织编制了太原市第二个《城建总体规划》,加强城市基础建设,着手改造旧城区;改造兰村水源增加出水量;

建造尖草坪立交桥,缓解交通拥挤;实行城市煤气化第一步,以减少污染;改造五一广场等;实行建筑体制改革贯彻基建调整方针。

沈晓涛回忆说:我父亲在八十年代初中期一直负责太原市的规划系统、城建系统和公用系统,曾无数次有人企图送礼行贿以获取工程的承包权、双轨制下便宜的建材、以及地皮的使用权等各种国有利益,都被他以各种方式坚决拒绝,甚至有的人被拒的很“尴尬”。他总是说一辈子靠着对党的信仰什么压力都挺过来了,党性与原则已经是我骨子里的东西,难以改变!

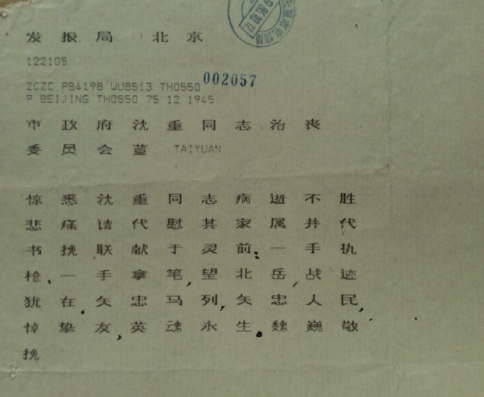

1986年,沈重与世长辞,时任中国国际广播电台台长丁一岚、时任建材部长丁原和王巍、

作家魏巍、时任出版总署署长杜导正、时任建材部地新局局长屈飞、时任国家建委副主任孙敬文等众多战友唁电……。麦新说到:如今,舅公留下的那支钢笔、收音机和邓拓(原人民日报社社长)当年写给舅公的墨宝(毛主席诗词)都被珍藏,成为了那段烽火岁月的见证,也成为了我们全家的念想。

80年光阴流转,狼牙山的松柏愈发苍翠,沈重笔下的英雄故事依然震撼人心。在这个特殊的年份,像沈重这样的战地记者,何尝不是另一种"壮士"?他们没有像五壮士那样纵身跳崖,却在枪林弹雨中穿梭;他们没有扛着步枪冲锋,却用笔墨构筑起精神的长城。在抗战时期的中国,有很多像沈重这样的战地记者:仓夷在采访途中被日军杀害,年仅25岁;胡畏在报道反"扫荡"战斗时壮烈牺牲,口袋里还装着未写完的手稿......他们用生命记录真相,用文字凝聚力量。沈重儿子沈晓涛回忆父亲曾说:"战地记者的使命,就是让后人知道,我们的民族是怎样站起来的。"

最后麦新坚定的说:这就是我的舅公沈重,一位用笔墨铸史的战地记者;这,就是狼牙山五壮士,一群用生命卫国的英雄。他们的故事,在抗战胜利80周年的今天,依然闪耀着不朽的光芒。而我们,唯有铭记,方能传承;唯有传承,方能告慰先烈。